瘢痕・ケロイド研究室

瘢痕・ケロイド研究室

お知らせ

-

- 当科での研究を紹介する動画を作成致しました。https://www.youtube.com/watch?v=XVkzlBxk8fo&t=16s

- 瘢痕・ケロイド治療研究会で作成した「ケロイド・肥厚性瘢痕診断・治療指針2018」が英訳され、英文医学雑誌Burns&Traumaから出版されました。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31890718 - 第2回世界瘢痕学会が開催されます。

http://gakkai.co.jp/g-scars2020/ja/

研究室の理念と課題

われわれの瘢痕・ケロイド研究室は、傷跡(きずあと)で悩む患者さんを1人でも減らすために、下記のことに全力で取り組んでいます。

※傷あとができる機序を解明する。

※傷あとが目立つ状態であるケロイド・肥厚性瘢痕の発症機序を解明する。

※傷あとが引きつれた状態である瘢痕拘縮の発症機序を解明する。

※傷あとを予防する効果的な方法を開発する。

※傷あとを治療する効果的な方法を開発する。

研究内容

本研究室は「目立つ傷あと」ができるメカニズムから治療法までを研究しています。具体的には、ケロイドや肥厚性瘢痕、瘢痕拘縮といった病態の発症機序を解明し、治療については日々データを取りながら情報収集・分析をしています。今までわれわれの研究でわかってきたことを解説します。

A. 目立つ傷あとの病態解析

1. ケロイド・肥厚性瘢痕は真皮網状層の慢性炎症である

皮膚は、表皮、真皮乳頭層、真皮網状層の3層構造になっています。ケロイド・肥厚性瘢痕は皮膚の深い部分である真皮網状層が傷ついたり炎症をおこしたりすると発症します。皮膚を全層で切開するほぼすべての手術、深いやけどやけが、強い炎症を起こすBCGのワクチン接種やにきび(痤瘡)、帯状疱疹などでも発症することがあります。逆に言えば、浅い擦り傷からはケロイド・肥厚性瘢痕はまずできません。しかし傷が浅くても、感染をおこしたりして炎症が深くに及ぶとケロイド・肥厚性瘢痕を発症する可能性があります。ピアスを使用しているうちに、ピアスの穴が塞がって炎症や感染を起こしたりしてもケロイドは発症します。ピアスをつけたまま寝たり、刺入のたびに傷つけてしまわないように気を付ける必要があります。いずれにせよ、ケロイドは早期発見・早期治療開始が大切です。

参考文献:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28287424

2. ケロイド・肥厚性瘢痕・瘢痕拘縮はよく動かす部位にできやすい

われわれのコンピューターシミュレーションを用いたケロイドの解析で、ケロイド・肥厚性瘢痕・瘢痕拘縮はよく動かす部位にできやすく、ケロイドは引っ張られる方向に大きくなっていくことが判明しました。腕を動かすことで引っ張られる前胸部や、座ったり立ったりすることで引っ張られる腹部などが代表です。引っ張られるとなぜ傷が悪化するか、現在研究が進められていますが、傷や炎症をおこしている部位が引っ張られることにより、血管透過性が亢進して、さらに炎症が起こりやすくなることが考えられています。胸やお腹にケロイドがある人は、ジムでのトレーニングや、腹筋などは悪化要因となります。また強い力のかかる関節の部位では、ちょっとした傷でも炎症をもちやすく、肥厚性瘢痕から、やがて瘢痕拘縮という引きつれた状態になる可能性がありますので要注意です。

参考文献:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18362577

3. ケロイドの約半数は前胸部にでき多くがにきび(痤瘡)から発生する

日本医科大学付属病院のケロイド外来を訪れた患者さんのデータを解析したところ、自然に発生するように見えるケロイド(多くは毛包炎やにきびから発症します)の約50%は前胸部から発生することがわかりました。すなわち、全胸部ににきびなどができたときは早めの治療が大切です。

参考文献:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22332721

4. ケロイドは頭のてっぺん(頭頂部)・向こう脛(前脛骨部)・まぶた(上眼瞼)からはまず発症しない

日本医科大学付属病院のケロイド外来を訪れた患者さんのデータを解析したところ、頭のてっぺん(頭頂部)・向こう脛(前脛骨部)・まぶた(上眼瞼)にはほぼケロイドができないことが判明しました。頭頂部や前脛骨部は、皮下に骨があり、日常動作で皮膚が引っ張られない場所です。また上眼瞼は強く開眼しても閉眼しても、皮膚はたるんでいて、張力がかからないことがわかります。これらの部位のけがや手術では、あまり傷あとを気にしなくて良いということがわかります。

参考文献:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22332721

5. ケロイドは女性に多く発症する

日本医科大学付属病院のケロイド外来を訪れた患者さんのデータを解析したところ、女性の方が男性に比べて3倍近いケロイドのリスクがあることがわかってきました。女性の方が見た目を気にして病院を多く受診するからではないか、という疑問を解消するために、小児期にケロイドを発症して病院を受診した人たちのデータも解析しています。小児期はむしろ男児の方がけがで病院を受診している人の方が多いのですが、ケロイドを発症するのは女児の方が多いことが判明しました。その原因が女性ホルモンなのかどうかについては現在も研究が進められています。

参考文献:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31586308

6. ケロイドは高血圧で悪化する

日本医科大学付属病院のケロイド外来で治療された患者さんのデータを解析したところ、ケロイドの数が多い患者さんや1つ1つのケロイドが大きい患者さんでは、高血圧を罹患している率が統計学的に高いことが判明しました。高血圧になるとなぜケロイドが悪化するかについては現在も研究が続けられていますが、血管内皮機能が低下することがその一因である可能性があります。

参考文献:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25728259

7. ケロイドは血管内皮機能の低下で悪化する

日本医科大学付属病院のケロイド外来で治療された患者さんの血管内皮機能を計測したところ、若い頃にケロイドを発症した患者さんでは血管内皮機能が低下していることがわかってきました。たとえば皮膚にある末梢血管の血管内皮機能が低下すると、皮膚の炎症を制御しにくくなり、慢性化することが示唆されます。血管内皮機能は高血圧や糖尿病で悪化することが知られています。糖尿病の素因があるとケロイド・肥厚性瘢痕はなかなか治りにくくなります。血管内皮機能が低下すると、目立つ傷あとができやすくなる、と言えるかもしれません。

参考文献:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29240273

8. ケロイドは炎症性サイトカインで悪化する

サイトカインには炎症を強くするようなIL-6などのサイトカインがあります。これらが血中に増えるとケロイドなど悪化することがわかってきました。

参考文献:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28607862

9. ケロイドは血管系の異常?

ケロイドに特徴的な組織像は、硝子化した太い膠原線維です。これはケロイドに特異的なのでKeloidal Collagenとも言われます。長い間この膠原線維は、炎症のなれの果て(単なる結果)と考えられてきましたが、われわれの詳細な組織像の解析から、この膠原線維は血管周囲から、しかもケロイドができはじめるかなり初期から発生してくることがわかってきました。現在ではケロイドは血管系の異常、血管周囲の細胞の異常が関与している可能性が考えられています。

参考文献:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28467018

10. ケロイド患者さんの血管形成・血管新生の機能は正常

ケロイドがたくさんできる患者さんは血管の機能が低下していることが示唆されますが、皮膚の血管だけなのか、すべての血管の問題なのか、というところが疑問です。ケロイドが全身にあるケロイド患者さんの血液を流れる、血管内皮前駆細胞という血管形成・新生に関係する細胞を解析したところ、血管形成・血管新生の機能はほぼ正常であることがわかりました。これらの結果から、どうも皮膚にある局所の毛細血管レベルでの機能低下がある可能性がわかってきました。

参考文献:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31290139

11. 一次性ケロイドと二次性ケロイド?

目立つ傷あとがある患者さんの中には、子供のころからたくさんケロイドができる方と、大人になってから手術や大けがなどをした際に初めて目立つ傷あとができる人とがあります。もし血管系の機能低下が原因であるとすれば、生まれつき機能低下がある人と、傷の状態がよほど悪かったり、高血圧や糖尿病といった要因で二次的に血管がダメージをうけて機能低下となった人がいる可能性があります。もう少し原因がはっきりしてくれば、一次性ケロイドと二次性ケロイドという分類が可能になるかもしれません。

参考文献:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27959277

12. ケロイドの重症度は一塩基多型と関係する

日本医科大学付属病院のケロイド外来で治療された患者さんの血液の中の細胞を解析したところ、炎症の強いケロイドを有している患者さんでは、ゲノムのNEDD4という遺伝子を構成している部分のrs8032158という領域に違いがある人が多いことがわかってきました。しかし、この領域がどういう機能をしているのかはまだわかっていません。

参考文献:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24496234

13. ケロイド・肥厚性瘢痕の悪化因子

ケロイド・肥厚性瘢痕が悪化するリスク因子として、1. 局所的因子、2. 全身的因子、3. 遺伝的因子、4. 生活習慣があります。1. 局所的因子として重要なのは、傷あとにかかる力です。傷あとは膠原線維(コラーゲン)が蓄積して硬くなります。この硬い部分が体の動きで引っ張られると、力を逃がせないため、隣りの正常皮膚が強く引っ張られます。そして炎症が周囲に拡大していくのです。2.全身的因子として重要なのは、女性ホルモン、高血圧などです。糖尿病も、炎症がなかなか引かない原因になります。3. 遺伝的因子は、一塩基多型(SNPs)の他に、特定の遺伝疾患(Rubinstein-Taybi症候群やWarburg-Cinotti症候群など)においてケロイドができやすいという報告があります。4. 生活週間によってもケロイド・肥厚性瘢痕は悪化します。精神的ストレス、体重増加、睡眠不足、喫煙、運動(肉体労働やジムでのトレーニング)、血流が過剰に増えること(多量飲酒、過剰香辛料摂取、長時間入浴)も、局所的因子や全身的因子に関与するため、悪化因子となります。以上のリスク因子がたくさんある人はケロイド・肥厚性瘢痕が治りにくく、少ない人は治りやすいと考えられます。

参考文献:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32856341/

14. 皮膚に張力がかかると血管透過性が亢進する

マウスの皮膚に伸展刺激を加えると、血管透過性が亢進することがわかりました。20%の周期的伸展刺激は、ヒスタミンと同程度に血管透過性を亢進させることがわかったのです。健康な血管ではデキストランは漏出しませんが、伸展刺激を加えたところ、血管内皮機能に影響が出て、漏出が確認されました。この研究によって、ケロイド・肥厚性瘢痕が、なぜ張力によって悪化するのか(なぜ皮膚が引っ張られるような運動をすることで悪化するのか)を理解することができました。たとえば、お腹の傷における自転車をこいだり腹筋したりするような周期的な刺激、胸の傷における上肢を繰り返し動かす周期的な刺激によって、血管透過性が亢進し、種々の炎症性物質が間質に漏出し、ケロイド・肥厚性瘢痕の発症・増悪に関与している可能性が示唆されたのです。

参考文献:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35186636/

15. ケロイドはうっ血を呈している

昔からケロイドは虚血なのかうっ血なのか、という議論がありました。血液の生理学的状態には、充血、うっ血、虚血があります。充血は動脈血の入る量が静脈血より多いため、組織に酸素化された動脈血が充満します。うっ血は静脈血の出る量が動脈血の入る量より少ないため、組織に低酸素の静脈血が充満します。一方、虚血は、動脈血が少なく、組織の低酸素化がおこります。すなわち組織の血液の量が、充血:動脈血>静脈血、うっ血:動脈血<静脈血、虚血:動脈血も静脈血も減少、となります。ケロイドの組織を研究したところ、炎症の強い部分では、うっ血の状態がおこっており、血液を流そうと周囲の静脈が拡大していることがわかりました。よってケロイドでは酸素の少ない静脈血が透けて見え、赤黒いことが多いのです。

参考文献:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35702361/

16. 高血圧はケロイド・肥厚性瘢痕を悪化させるが動脈硬化が重症化すると逆にケロイド・肥厚性瘢痕ができなくなる

胸部外科手術を受けた患者さんにアンケート調査を行いました。胸部正中切開を受けた328人がアンケートに回答し、患者さんの平均年齢は67歳で、68.0%が男性でした。このうち、195人(59.5%)がケロイドあるいは肥厚性瘢痕を有する結果でした。またケロイド・肥厚性瘢痕を発症した患者は、成熟瘢痕を有する患者と比較して、平均年齢が低く、動脈硬化が軽度であることがわかりました。すなわち、胸部は張力が強い部位であり、胸部正中切開はケロイド・肥厚性瘢痕のリスクが高い手術であることが示唆され、高齢の患者、また動脈硬化が重度の患者さんにおいては、逆にケロイド・肥厚性瘢痕は減ることがわかりました。ケロイド・肥厚性瘢痕は炎症が持続・増強することで悪化しますが、全身的に血管の機能が弱まると、逆に炎症がおきにくくなり、ケロイド・肥厚性瘢痕を発生しなくなる、と考えることができます。通常の傷でさえ治りにくくなる可能性が出てくるのです。

参考文献:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35787599/

17. ケロイド・肥厚性瘢痕と皮膚線維腫は異なる

ケロイド・肥厚性瘢痕と皮膚線維腫(Dermatofibroma)は、両方とも皮膚に線維が蓄積する病態です。基本的に皮膚線維腫では、細胞異型や構造異型が認められることがあり、「腫瘍」であることが考えられます。一方、ケロイド・肥厚性瘢痕には細胞異型や構造異型が認められることはなく、病理学的には「過形成」であり、腫瘍ではなく炎症であることが示唆されます。それがケロイド・肥厚性瘢痕は細胞増殖性疾患ではなく、線維増殖性疾患である、と言われる所以です。細胞が最初に増えるのが腫瘍であり細胞増殖性疾患、細胞が反応性に二次的に増え、線維が増えるのがメインであるのが線維増殖性疾患です。ところで、皮膚線維腫の亜型としてケロイド性皮膚線維腫(Keloidal dermatofibroma)というものがあり、ケロイドに特徴的な膠原線維(Keloidal collagen)が認められることがあります。病理組織学的な検討により、ケロイド性皮膚線維腫におけるケロイド性膠原線維の存在は、既存の皮膚線維腫への外傷によるものである可能性があることが示唆されました。

参考文献:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36377307/

18. BCGによるケロイドは女性に圧倒的に多く発症する

1年間に1500-2000人前後のケロイドを診療している日本医科大学付属病院において統計をとったところ、BCG予防接種によるケロイドは、その大部分(92.9%)が女性患者さんに発生していることが判明しました。これは驚くべき数字であり、男女ともに接種を受けるBCGで、これだけの性差が判明したということは、ケロイドが女性優位の疾患であるという証拠になります。その原因が遺伝的・免疫学的な因子によるものなのか、女性ホルモンなのか、もしくは接種時期における体格や運動量などの因子によるものなのかは今後の検討課題です。しかしBCG接種は2004年以前は、乳児期と小児期の2回接種が行われており、この2回目でケロイドが生じていましたが、2004年の結核予防法の改正後、乳児期1回のみの接種に変更となりました。よって、2004年以降に生まれた方で、BCGでケロイドが発症することは稀になりました。今後はBCGケロイドは、よほどの体質がある方以外、心配する必要がなくなると推測されます。

参考文献:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36952124/

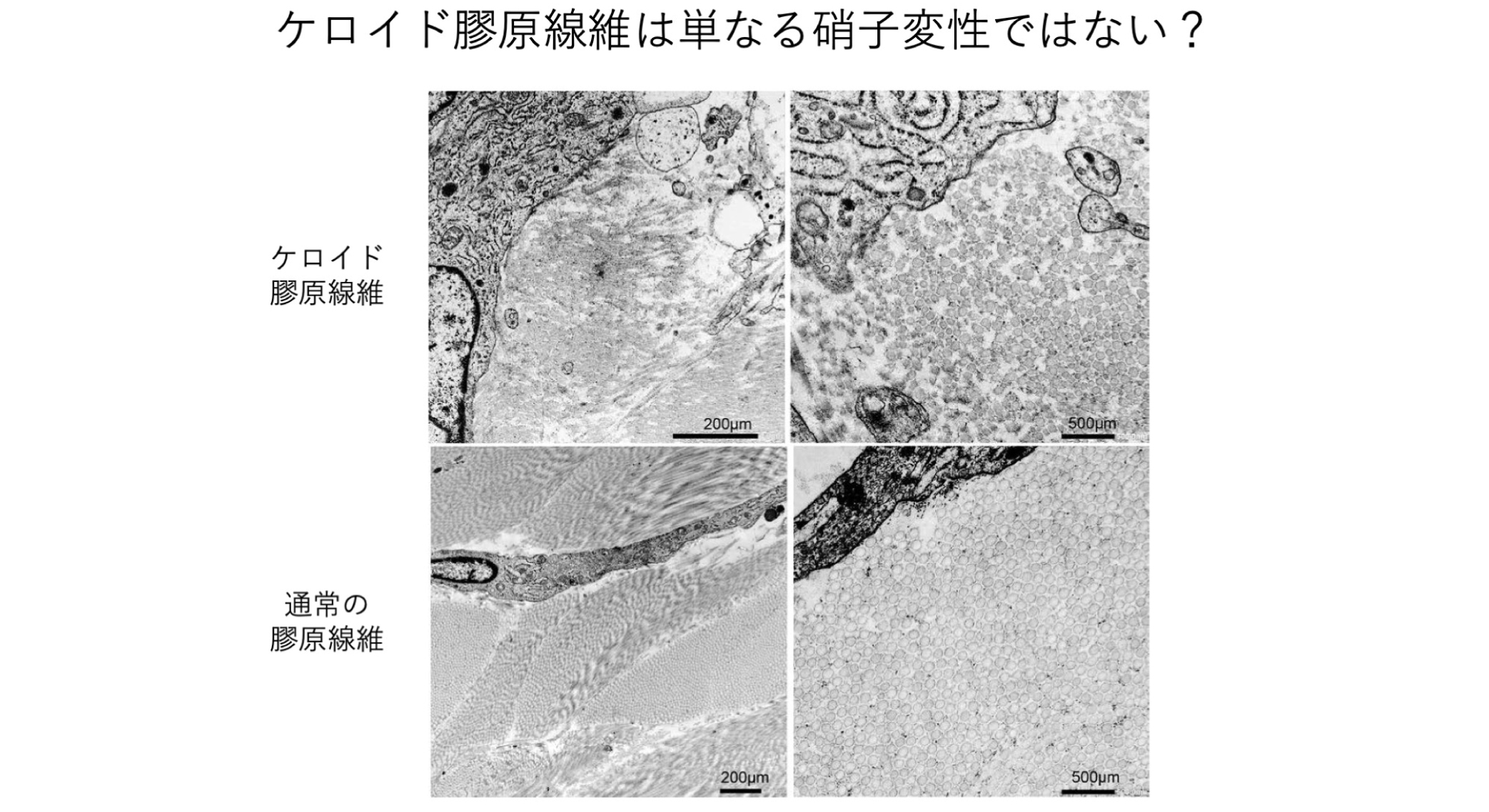

19. ケロイドに特徴的なケロイド膠原線維はαSMA陽性細胞が産生する?

ケロイドの組織では、ケロイド膠原線維(Keloidal collagen)と言われる特徴的な膠原線維が認められます。昔からこの膠原線維は硝子化した膠原線維(Hyalinized collagen)とも言われ、正常な膠原線維が硝子変性したもの、と考えられてきた経緯があります。しかし、9. ケロイドは血管系の異常?で解説したように、ケロイド膠原線維は血管の周囲から発生してくることがわかっています。電子顕微鏡で詳しくこの膠原線維を解析したところ、ケロイド膠原線維はαSMA陽性の紡錘形細胞と隣接して存在し、ケロイド膠原線維内のコラーゲン線維は全体的に細く、その直径にはばらつきがあり、配列も不規則でした。これらの特徴は特に、紡錘形細胞の近傍のコラーゲンに顕著でありました。すなわち、ケロイド膠原線維は単にすでにある膠原線維が硝子化したのではなく、普通の線維芽細胞ではないαSMA陽性の紡錘形細胞が直接産生している可能性が示唆されました。αSMA陽性の紡錘形細胞の候補としては筋線維芽細胞や血管平滑筋細胞などが挙げられますが、これらは血管系の細胞とも関連し、細胞の特徴が変化することが知られていますので、細胞の同定や由来を研究することが今後の課題です。

参考文献:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37051211/

20. あごのケロイド(下顎ケロイド)も張力と密接に関連して発生する

113人の顔面から頸部にかけてのケロイドの患者さんのデータを解析したところ、ケロイドは下顎角付近(41.3%)および外側オトガイ下部(20.0%)に最も多く認められました。ケロイドの発生頻度が高い部位は、皮脂腺が密集する部位とも、ニキビができやすい部位とも一貫した関連を示しませんでした。すなわち、ニキビができやすい場所と、ケロイド・肥厚性瘢痕ができやすい場所は違い、首を動かすことがケロイド・肥厚性瘢痕発症の重要な原因になっていることが示されました。

参考文献:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38602106/

21. ざ瘡ケロイドは5mmを超えると張力によって円型から紡錐形に変化する

胸部ざ瘡ケロイドの大きさに関する統計や、コンピューターを用いた有限要素解析(Finite Element Analysis)にて、小さなざ瘡がケロイドに成長する過程での応力の変化を解析しました。その結果、実際の臨床の統計でも、コンピューターによる解析でも、ケロイドは5mmを超えるまでは円型ですが、それ以上になると、張力の方向に炎症が増大して紡錐形となっていくことが観察されました。これらのことから、ケロイドはできるだけ小さいうちから治療することが大切であることが示唆されました。

参考文献:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39712380/

22. ケロイドでは血管基底膜に異常がある?

ケロイドは真皮網状層の創傷治癒機転から炎症がはじまり、真皮で炎症が持続・増強することで発症します。いままでの研究でケロイドでは血管透過性が亢進されていることが示唆されていますが、皮膚の毛細血管は、血管内皮細胞によって構成され、それらは血管基底膜によって生成され、固定されています。血管基底膜は免疫細胞や炎症因子の浸潤を防ぐ役割を果たしており、血管透過性と密接に関わっています。電子顕微鏡を用いて詳細に解析を行ったところ、ケロイドの血管基底膜は、正常の皮膚の血管基底膜よりも優位に薄く、断片化され、層の数も少ないことがわかりました。この異常が、ケロイド形成の原因なのか結果なのかを調べることは、今後の研究課題です。

参考文献:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39717721/

B. 目立つ傷あとの治療

1.ステロイドのテープ(エクラー®プラスター)はケロイド・肥厚性瘢痕治療の第1選択薬である

現在の日本では、デプロドンプロピオン酸エステル製剤(エクラー®プラスター)が使用可能です。以前は、吉草酸ベタメタゾン製剤(トクダーム®テープ)や、フルドロキシコルチド製剤(ドレニゾン®テープ)などのステロイドテープが利用できましたが、残念ながら製造中止となりました。しかし、現在使用できるエクラー®プラスターはケロイド・肥厚性瘢痕に対してとても有効であり、使用しやすいものです。今あるケロイド・肥厚性瘢痕がどのくらいの期間かけて大きくなってきたかという経過にもよりますが、半年から数年使用することで多くのケロイド・肥厚性瘢痕は平坦化します。目をつぶって触ってもそこにケロイド・肥厚性瘢痕があるかどうかわからないくらい柔らかく平坦化したら、赤さが残っていても貼る頻度を減らしていきます。すると赤さが徐々に薄くなり、最終的には肌色に近い傷あととなり、目立たなくなります。テープは基本的に毎日貼り替え、できるだけ正常な皮膚につかないように切って使用します。ただし、周囲に炎症が拡大していくケロイドでは、少し大きめに切って貼ることが大切です。ケロイド・肥厚性瘢痕自体が平坦化・軟化しても、赤いからといってテープを貼り続けてしまうと、皮膚が薄くなりすぎ、逆になかなか赤さが引かなくなりますので要注意です。このエクラー®プラスターのケロイドに対する効果は、SCAR-Qという評価ツールで、優位に改善することが示されました。

参考文献:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29799565

参考文献:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39228425/

参考文献:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39965439/

2. ステロイドの注射には痛みが少ない注射方法がある

ケロイド・肥厚性瘢痕に対するステロイドの注射(ケナコルト®)にはコツがあります。硬いところに直接薬を注射するのでは、圧が高まって痛いだけでなく、薬液が入らず十分な効果が得られません。注射は局所麻酔薬と混ぜ、できるだけ細い針を使い、周囲の柔らかい部分から少しずつ注射することで痛みをかなり軽減できます。注射は1ヶ月-3ヵ月に1度程度で十分な場合が多く、普段はステロイドテープを使うことで、効果を維持できます。ステロイドテープが上手く使えると、注射は数回だけであとは不要になる場合が多いです。

参考文献:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31890718

3. シリコーンジェルシートの効果は傷あとに力をかけないようにすることである

シリコーンジェルシートをケロイド・肥厚性瘢痕に貼ったとき、どのような効果があるかコンピューターシミュレーションで研究したところ、ケロイド・肥厚性瘢痕の周囲にかかる力が減弱して力がシリコーンジェルシートの端に移動することがわかりました。すなわちケロイド・肥厚性瘢痕をしっかり覆えるくらいの大き目のシートを貼ることで、ケロイド・肥厚性瘢痕にかかる力を減弱して炎症を軽減する作用があることがわかりました。

参考文献:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18362577

4. 手術をする場合は術後放射線治療を行うと再発率が低下する

手術をした場合、どのくらいの線量の放射線を、どのくらいの期間照射することが適切かどうか、様々な検討を行ってきました。その結果、張力が強くかかる前胸部や肩甲部などにはZ形成術を行い、18Gyを3分割して3日間の照射、耳垂では楔状切除を行い、8Gyの1回照射、その他の部位には15Gyを2分割して2日間照射することで、再発率を10%前後まで低下させられることがわかってきました。手術の工夫と、放射線治療の最適化が治療に大切です。

参考文献:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31840001

5. 大きなケロイドには皮弁手術を行うことで完全切除できる

ケロイドを切除して縫縮できない場合は、周囲の皮膚を切ってパズルのように皮膚を組み合わせて傷を縫い閉じる皮弁という手術を行うことができます。ただし、術後に放射線治療は必ず必要になります。

参考文献:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27757357

6. ケロイド・肥厚性瘢痕・瘢痕拘縮・成熟瘢痕に対していろいろな手術方法を選択して治療する

炎症が強いケロイドには手術と放射線治療、炎症が弱い肥厚性瘢痕には張力を解除するZ形成術、張力が強くかかることで生じる瘢痕拘縮には局所皮弁や植皮術、炎症はなくなったが目立つ成熟瘢痕に対してはW形成術といったように、各病態に合わせて適切な手術方法を選択することで、目立たない傷あとにすることができるようになってきました。

参考文献:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30891462

7. ケロイド・肥厚性瘢痕にレーザー治療を行うことができる

ケロイド・肥厚性瘢痕を保存的に加療し、隆起や硬結は改善したがまだ赤さのみが残っている場合、血管の数を減らすレーザーが使用できます。Nd:YAGレーザーや、Dyeレーザーなどが使用されています。ただしこれらには現時点で健康保険を適用して加療することはできません。

参考文献:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25587506

8. ケロイド・肥厚性瘢痕の症状を内服薬で軽減できる

ケロイド・肥厚性瘢痕でも大きいもの、複数あるものでは、体全体の炎症反応が強い状態であり、またケロイド・肥厚性瘢痕には肥満細胞が多くあるため、ヒスタミンによる痒みを生じます。よって各種抗アレルギー剤、またトラニラスト(リザベン®)、さらに重症の場合ステロイドが含まれた抗アレルギー剤などが使用することで症状が改善することがあります。

参考文献:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31890718

研究員紹介

研究室長(Laboratory Director)

-

小川令(おがわれい, Rei Ogawa, M.D., Ph.D., F.A.C.S.)

https://sites.google.com/view/rei-ogawa-jp

略歴

1999年 日本医科大学卒業 1999年 同大学 形成外科入局 2005年 同大学 大学院修了 2005年 同大学 形成外科 助手 2006年 日本医科大学 形成外科 講師 2006年 同大学 付属病院 形成外科・美容外科 医局長 2007年 米国ハーバード大学ブリガムウィメンズ病院形成外科研究員 2009年 日本医科大学 形成外科 准教授 2009年 同大学付属病院 形成外科・美容外科 医局長 2013年-現在 東京大学形成外科客員講師(兼任) 2015年-現在 日本医科大学 形成外科 主任教授 -

研究責任者(Principal Investigators:PI)

土佐眞美子(とさまみこ,Tosa Mamiko, M.D., Ph.D.)

略歴1992年 日本医科大学医学部卒業 1992年 日本医科大学形成外科入局 1993年 日本医科大学付属病院救命救急センター研修 1994年 日本医科大学付属病院皮膚科研修 1994年 船橋総合病院 外科研修 1997年 日本医科大学付属病院 形成外科 1999年 日本医科大学武蔵小杉病院 形成外科助教 2005年 学位取得 2008年 日本医科大学武蔵小杉病院 形成外科 病院講師 2012年 日本医科大学武蔵小杉病院 形成外科 講師 2018年 日本医科大学付属病院 形成外科 講師 2018年 日本医科大学付属病院 形成外科 准教授 2021年 日本医科大学付属病院 形成外科 特任教授 -

土肥輝之(どひてるゆき, Teruyuki Dohi, M.D., Ph.D.)

略歴

2005年 日本医科大学医学部卒業 2005年 日本医科大学付属病院初期臨床専攻医 2007年 日本医科大学付属病院専修医 2007年 日本医科大学形成外科入局 2009年 会津中央病院形成外科 医員 2009年 日本医科大学形成外科・美容外科 助教代理 2015年 日本医科大学大学院修了 2015年 東和病院 形成外科 部長 2016年 日本医科大学 形成外科 助教 2016-2018年 米国スタンフォード大学 形成外科研究員 2018年 日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科 病院講師 2019年-現在 日本医科大学 形成外科学教室 講師

研究員(Researcher)

-

市野瀬 志津子(いちのせしずこ, Shizuko Ichinose, Ph.D.)

略歴

1971年3月 東京学芸大学・物理専修 卒業 1971年4月-1991年3月 東京医科歯科大学 歯学部 歯科理工学教室 助手 1996年4月-2017年3月 東京医科歯科大学 医歯学研究支援センター 助教 2017年10月-現在 日本医科大学付属病院 形成外科再建外科美容外科 非常勤講師 -

西條優作(さいじょうゆうさく, Yusaki Saijyo, M.D.)

略歴

2018年 札幌医科大学医学部卒業 2020年 日本医科大学形成外科入局 2021年 日本医科大学大学院入学

客員研究員

-

赤石諭史(あかいしさとし, Satoshi Akaishi, M.D., Ph.D.)

略歴

2000年 日本医科大学卒業 2000年 同大学 高度救命救急センター 入局 2002年 同大学 形成外科 入局 2005年 会津中央病院 形成外科 部長 2006年 日本医科大学 形成外科 助手 2007年 同大学付属病院 形成外科・美容外科 医局長 2009年 日本医科大学 形成外科 講師 2010年 米国スタンフォード大学 形成外科研究員 2012年 日本医科大学 形成外科 講師 2017年 日本医科大学 形成外科 准教授 2020年 日本医科大学武蔵小杉病院教授 -

野一色 千景(のいしきちかげ, Chikage Noishiki, M.D., Ph.D)

略歴

2012年 日本医科大学 形成外科専修医 2014年 日本医科大学 形成外科 助教 2019年 日本医科大学大学院修了 2019年-現在 米国スタンフォード大学形成外科研究員 2021年-現在 米国スタンフォード大学心血管研究所研究員